九旬“奎虚书藏”:从济南沦陷日到受降日的时空见证 | 山河铭记 烽火留声

新黄河记者:张成地

92岁的翟凤元有个多年的习惯——每天从环山路乘公交车约40分钟到大明湖景区的奎虚书藏借阅报纸杂志。他是这里年龄最长的读者。对于这栋陪伴多年的建筑,翟凤元知道两件事,当年建设它,与何思源先生有关;它是抗日战争胜利山东战区受降旧址。

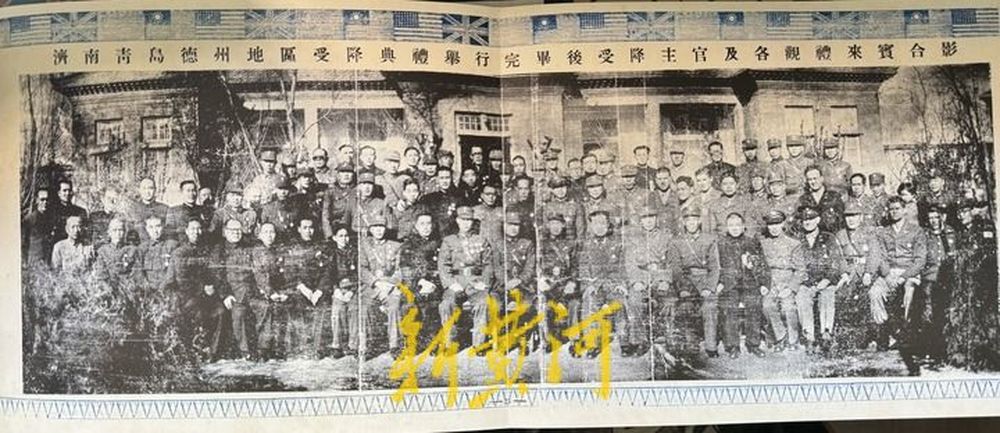

1945年12月27日,中国人民抗日战争胜利山东战区受降仪式就是在此地举行。

为什么选择这个日期受降?中共济南市委党史研究院宣教处处长李金凤揭示了答案,9月3日是中国人民抗日战争胜利纪念日,但山东战区的受降仪式一直到当年12月27日才举行。这是因为1937年的12月27日正是济南沦陷日,为一雪八年耻辱,选在这天进行受降,强化了胜利的历史意义,也凸显对侵略的终结。

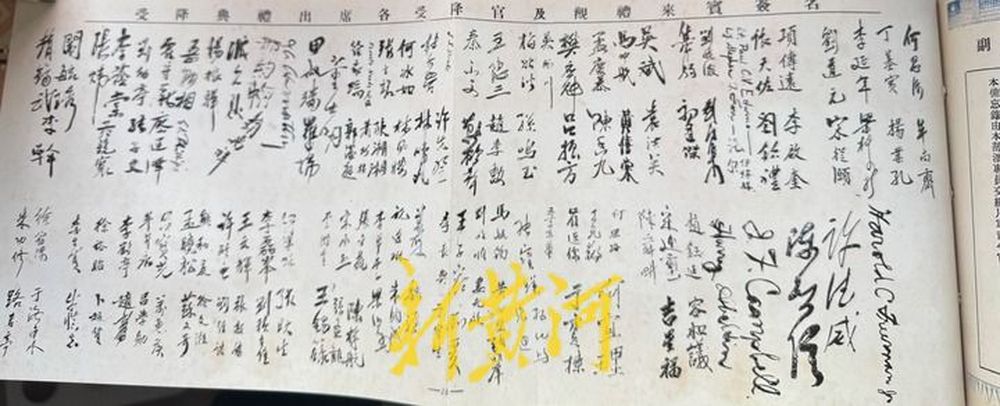

如今,在奎虚书藏楼内,有专门一间展室,陈列着受降时的资料照片以及相关文物,其中就包括日军投降时所献佩刀及仪式结束后李延年写下的我武维扬匾额。最近几天,来往参观的市民更多了,有白发苍苍的老人、还在暑期的学生、学校组织的研学队伍等等,他们进入展室,仔细阅读展板,观看照片与实物,拍照留念。

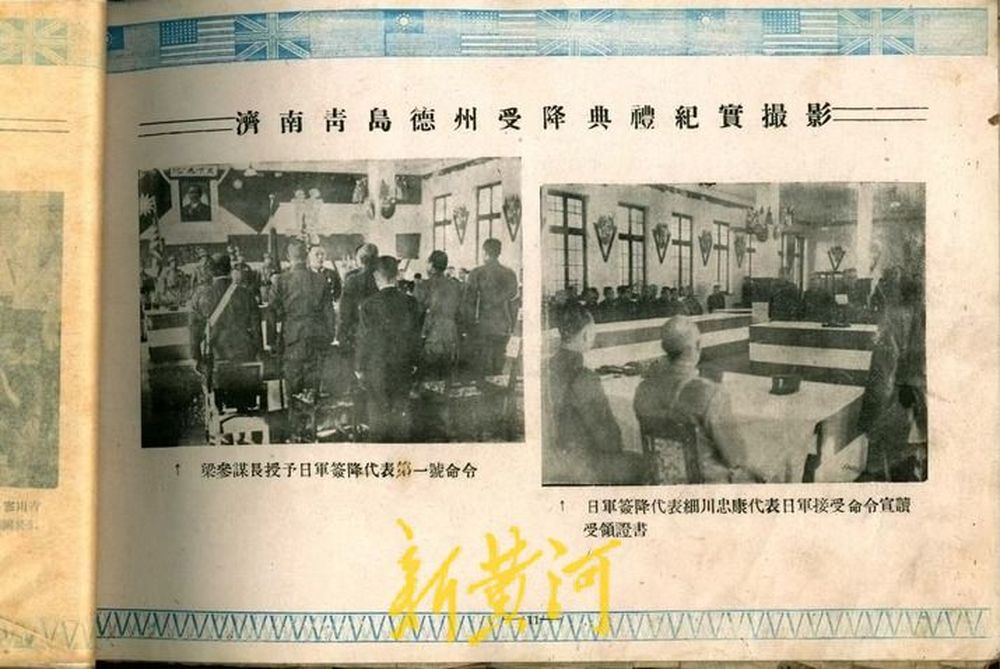

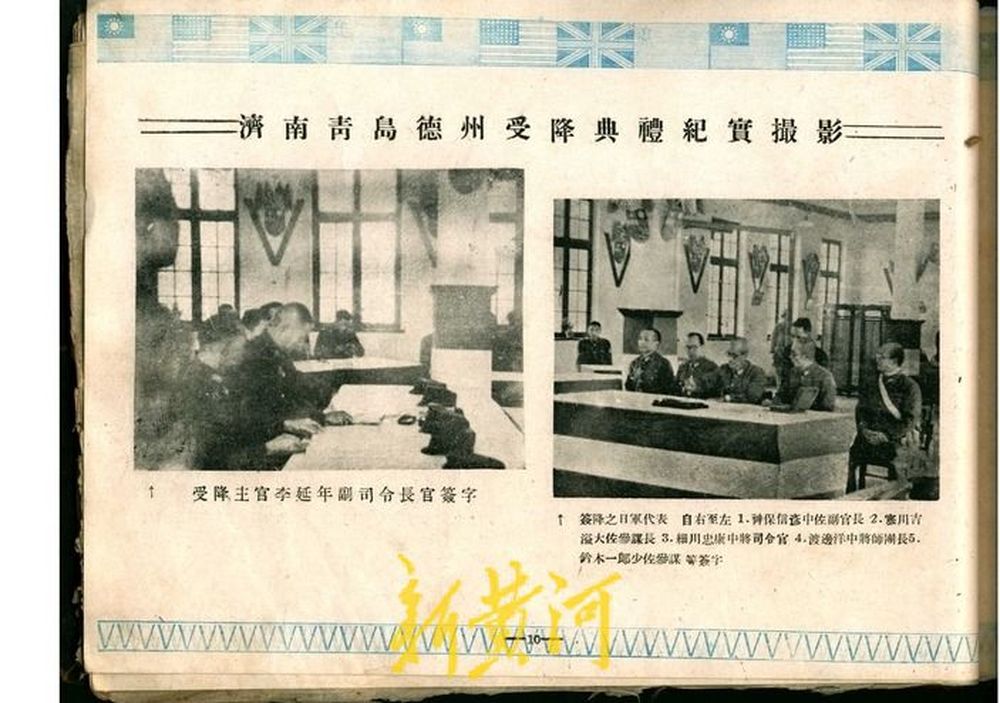

每每想到这段历史,李金凤都感觉心情澎湃。1945年12月27日上午10时,受降仪式开始。日军签降代表入场,向受降官敬礼后入座,开始签字仪式,先由受降主官李延年在命令书上签字,然后将命令书交于日军代表细川忠康,日军代表全体起立接受,捧读一遍后在命令书及受降证上签字并加盖官章,接着捧着命令书及受降证来到李延年面前,鞠躬行礼,双手将命令书和受降证送上。

据史料记载,受降典礼礼堂布置严肃壮观,左右分悬永奠和平四大金字,四壁满悬胜利徽,上插中美英苏四国国旗。李延年检阅签字及官章后,向签降代表发问对命令是否完全了解?签降代表全体起立答称:完全了解,并绝对服从。继而全体签降代表起立,摘下佩刀,齐赴受降主官席前行礼,将佩刀献上,并后退两步,再行鞠躬礼,此即代表鲁省全体日军卸甲投降。

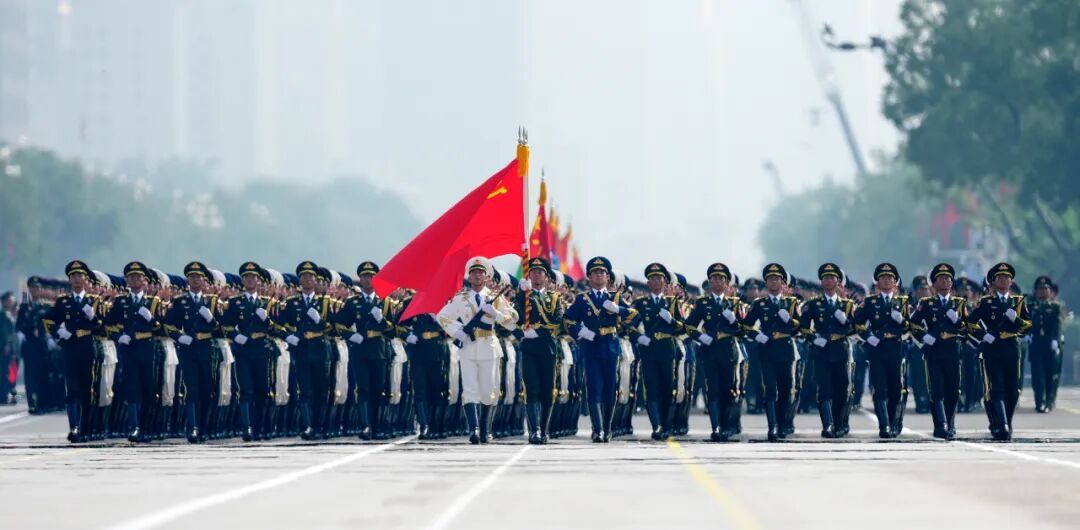

当时,中国战区被划分为16个受降区,‘奎虚书藏’作为当时国民党第十一战区副司令长官李延年的司令部大礼堂,作为仪式场所符合军事管理的就近原则;其次,‘奎虚书藏’也是当时最豪华的建筑,是北方仅次于北京图书馆的第二大馆。李金凤觉得,奎虚书藏最动人的,是它以砖石之躯背负的层层使命,这不只是一栋楼,一座有特色的建筑,而是一部立体的中国近现代文化史诗,通过这段历史告诉我们,只有中华儿女的大团结,才能实现民族复兴。

翟凤元知道两件事,却也有一件事不知道,奎虚书藏于1934年筹建,至今91年,论起来比他还要小一岁。

沿大明湖逶迤西行,奎虚书藏屹立在西南岸,整体建筑呈山字形,楼后使用回廊相连。东立面呈五段式划分,稍突出南、北两端和中间部分,中部女儿墙为叠落状马头墙处理。取名中的‘奎’‘虚’取天象之说,‘奎’主鲁,‘虚’指齐,有齐鲁藏书楼之义。奎虚书藏尼山书院工作人员孙晓明介绍。

作为一座红色建筑,抗战期间还有一段难忘的历史。彼时,战火不断,时局动荡,国难当头。时任山东省立图书馆馆长的王献唐认为:本馆为吾东文献所荟萃,脱有不测,吾辈将何以对齐鲁父老?并誓言欲为吾鲁存兹一脉文献。

1937年,王献唐与时任山东省立图书馆副馆长屈万里将珍贵古籍文献、文物整理了31箱,先南下到曲阜。当年12月27日,又选出其中5箱继续南下,途经兖州、开封、郑州,抵汉口,然后转宜昌,渡三峡,入万县(现重庆市万州区),最终到达四川乐山,全程3500多公里。孙晓明告诉记者,当时交通工具简陋,基本以步行为主,在先辈们的努力下,这些文物、善本都得到了完整的保护,守护了齐鲁文脉。

栉风沐雨,弦歌不辍。奎虚书藏历经多次修缮,坚持修旧如旧的原则,整体结构与当年保持完全一致。孙晓明介绍,现在‘奎虚书藏’的主要功能是借阅图书,年均接待到馆读者22万人次。2014年,我们又建立了尼山书院,进行国学公开课的推广,延续它的社会教化功能。

2001年,奎虚书藏开设老年阅览室,是全国首家专门为老年人设立的公益性服务窗口。不少老年人读者都是这里的常客,翟凤元就是其中一位。

翟凤元现在的生活几乎是两点一线——家和奎虚书藏。退休前,他从事技术工作,现在一个人生活。每天吃过早饭,我就坐公交车过来读书看报,下午三四点回家。翟凤元有三个子女,每天都有一个孩子晚上到家里陪着他。一到周末,他们三个就都来我家了。说到这里,翟凤元笑了。

这座九旬建筑,曾经承载着齐鲁文脉,浸润世人;如今,它依然在为很多人提供着一处心灵落脚地,遮风避雨。不远处的大明湖,波光涟漪,杨柳依依。遐园旁的奎虚书藏内,胜利的回响仿佛仍在耳旁。

摄影:张文龙 摄像:张文龙 剪辑:张文龙 编辑:柏凌君 校对:王菲

作者:访客本文地址:https://lrpm.cn/?id=18395发布于 2025-08-17 11:05:02

文章转载或复制请以超链接形式并注明出处青团网

还没有评论,来说两句吧...