最后的“哨兵”:一名99岁远征军老兵与滇西松山的生死重逢 | 回望抗战路

新黄河记者:赵桂凯 孙敏

雨后初晴的云南松山,99周岁的中国远征军老兵廖沛林在家人的搀扶下,缓缓走上中国远征军雕塑群广场,抬起右手,行了一个军礼。

中国远征军老兵廖沛林

位于云南省保山市龙陵县腊勐镇的松山战役遗址,曾是第二次世界大战中国远征军滇西抗日主战场。1944年,19岁的廖沛林作为中国远征军一员投入到松山战役,从此便与这片土地结缘。今年4月,廖沛林从1200公里外的四川乐山井研县迁居至此,只为陪伴长眠在此的战友们,兑现一个跨越80年的承诺。他说,要代替自己的战友、兄弟、同学,感谢前来缅怀的游客。

沿着滇西抗战的历史轨迹继续向西,腾冲的故事同样震撼人心。就在松山战役激烈进行的同时,为了打通滇缅公路的另一处关键节点,中国远征军打响了腾冲收复战。

如今,在这片曾经浸透鲜血的土地上,矗立着滇西抗战纪念馆和国殇墓园。纪念馆内数千件文物,从锈蚀的钢盔、泛黄的家书到沉寂的枪械……无声而深刻地重现那段烽火连天的岁月。而毗邻的国殇墓园中,3346块墓碑沿小团坡向上整齐排列,宛如一支静默却永不解散的阵列,仍在等待着一声冲锋的号令。这些墓碑之下,安葬着在1944年收复腾冲战役中牺牲的中国远征军将士的骨灰,他们来自四面八方,却共同长眠于曾经誓死守护的土地。走在滇缅公路上,这条由20万云南各族民众,在几乎毫无机械支援的情况下,用血肉之躯在崇山峻岭间硬生生开辟出的抗战生命线,至今仍蜿蜒于山河之间,静默诉说着一个民族的不屈。

松山抗战遗址内的中国远征军雕塑群

八十载风雨洗礼,国殇墓园里的青石墓碑被岁月磨去了棱角,但那段烽火岁月铸就的民族脊梁,却在历史的淬炼中愈发铮亮,每一道斑驳的刻痕都是中国远征军将士用热血铸写的史诗。

99岁远征军老兵坚守抗战遗址,与战友重逢

迁居松山后,只要不下雨,廖沛林每天都会在亲人陪伴下,前往松山战役遗址待上一会儿。这是他曾经洒过热血的土地,在这里,他追思战友,也和游客互动。

廖沛林在中国远征军雕塑群缅怀战友(受访者供图)

老人的事迹早已广为人知,在松山战役遗址,前来参观的游客争先恐后地与廖沛林合影留念,听他讲当年的抗战故事,轻抚他受伤致残的手臂伤口。一遍遍不厌其烦地讲述,一句句勿忘国耻的叮咛,在松山上,廖沛林有着自己的使命——我要让后辈牢记这段历史,也要代替我的战友、兄弟、同学,感谢前来缅怀的游客。

雨天的午后,雨水敲打着青石板路,新黄河记者见到了廖沛林老人,他身穿一件洗得发白却熨烫平整的中国远征军军装,胸前挂满了勋章,虽已近百岁高龄,却依旧身板笔挺,精神矍铄,思路清晰。老人缓缓开口,声音清晰有力,手指不时抚摸着胸前的勋章,讲述起那段烽火岁月……

廖沛林胸前的勋章

1942年,中国抗战正处于危难时刻,沿海城市被日军侵占,唯一可以接受外援的国际通道,就是从缅甸到达云南昆明的滇缅公路。为保卫这条道路,中国政府组成了中国远征军。同年,中国远征军首次入缅作战失利后,部分部队撤至印度(改编为中国驻印军),部分退回滇西。日军占据缅北及滇西部分地区后,切断了滇缅公路这一重要国际补给线。为再次打通国际通道,配合盟军在缅甸的整体反攻,1943年10月开始,中国驻印军从印度开始向缅北发起反攻。

1943年秋,廖沛林毅然报名参加中国驻印军,并飞赴印度兰姆伽训练基地接受训练,后调到电讯大队学习无线电报务,因前线需要,他调回国内,被分配到中国远征军第71军。

位于云南省龙陵县怒江峡谷西岸的松山,是第二次世界大战中滇西抗战主战场的核心区域,被誉为东方直布罗陀,日军侵占滇西后,在松山构筑了极为坚固的立体防御阵地。1944年5月,滇西会战打响,廖沛林跟随部队强渡怒江,参加松山战役。

松山战役旧址

廖沛林回忆,当时日军在松山周围修建了战壕、地堡等工事,致使攻打松山异常艰难。战事紧张之时,作为新28师报务员的他就把报话机背在身上,冒着枪林弹雨向一线作战部队传达指示。

1944年6月,廖沛林在战斗中被日军炸弹击中,背上的报话机被炸碎,背脊骨及右手手臂损伤严重,要不是报话机在身上,可能当时就被炸死了。那年,他只有19岁,而他的许多战友,永远留在了松山战场。经急救队简易处理后,廖沛林拄着一根拐棍,沿滇缅公路步行一个多月才到达昆明接受治疗。

采访中,廖沛林卷起衣袖露出了受过伤的右手手臂,他的右手手臂要比左手臂瘦上一圈,炮弹炸伤后留下的疤痕印迹并没有随时间消退。在讲述最惨烈的战斗时,老人总会不自觉地握紧拳头,仿佛又回到了那个战火纷飞的年代。最终,中国远征军以巨大牺牲,全歼守备松山的千余名日军,重新打通滇缅公路,松山战役也成为滇西反攻的转折点。

廖沛林接受新黄河记者采访

这些年,廖沛林先后11次前往松山追思往昔,在即将迈入百岁之际,他决定,在松山度过余生,与战友做伴。2025年4月,廖沛林迁居松山的愿望在多地志愿者的帮助下得以实现。往后余生,我只替牺牲的兄弟们向前来缅怀的后辈们说一声‘谢谢’。

追寻滇西抗战之路:在国殇墓园,聆听历史的回响

沿着滇西抗战的历史轨迹继续向西,腾冲的故事同样震撼人心。

在距离松山战役遗址约80公里外的云南腾冲滇西抗战纪念馆,依旧清晰地记载着滇西反攻的历史:强渡怒江,拉开反攻滇西序幕;血战松山,开启胜利通途;焦土腾冲,血战收复腾冲古城;三攻龙陵,夺回龙陵枢纽;涤荡芒畹,锁定最终胜局。

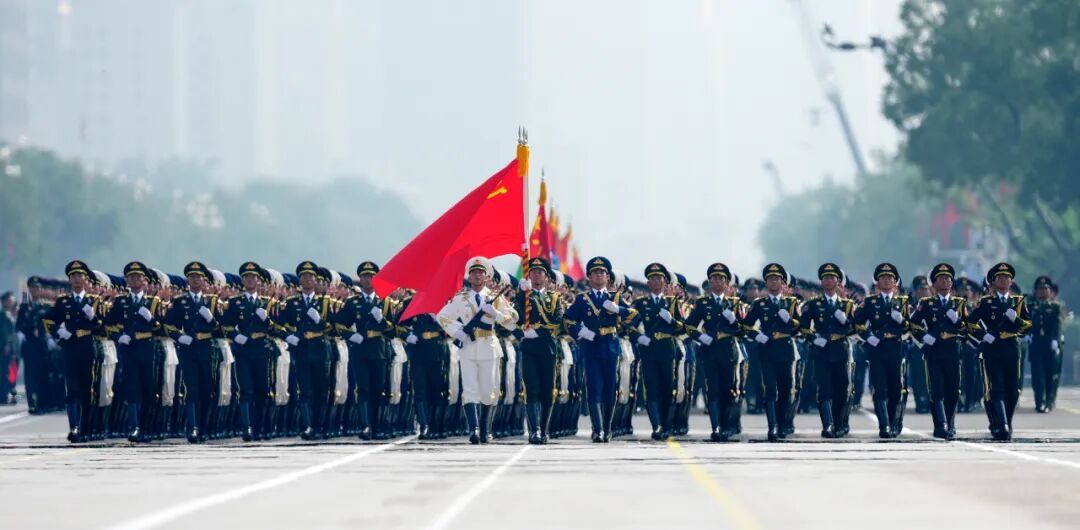

滇西抗战纪念馆内的中国远征军雕像

而其中,腾冲战役是滇西反攻中最惨烈的攻坚战之一。

1942年5月3日,日军铁蹄踏入国门畹町,滇西抗战的烽火由此点燃。日军快速推进,迅速占领芒市,4日攻陷龙陵,5日先锋部队直逼怒江天险惠通桥西岸,10日占领腾冲城。至此,滇西三大县尽陷敌手。

在进攻和占领期间,日军犯下骇人听闻的战争罪行,大肆屠杀平民,实施细菌战,使用化学武器,造成中国军民大量伤亡。面对残暴的侵略者,滇西各族人民同仇敌忾,配合中国远征军对日作战,牵制和打击了日军的侵略行动,有力支援了中国远征军的军事行动。62岁的张问德临危受命,在腾冲沦陷后宣誓就任县长,在敌后建立抗日政府,面对日军诱降,他写下《答田岛书》严正驳斥:腾冲人民宁愿玉石俱焚,不愿见祖宗之地沦于禽兽之手,这份被誉为抗战正气书的文告,彰显了中华民族不屈的气节。

中国远征军名录墙

腾冲战役中,日军凭借坚固的城墙和密布的堡垒负隅顽抗,中国远征军历经多日血腥巷战、逐屋争夺,最终全歼日军,收复了滇西第一座沦陷的县城。战斗结束时,腾冲古城墙垣尽毁,焦土之上无一寸完土,许多将士的遗体与敌骸交错相叠,只能以骨灰形式合葬于国殇墓园。

滇西抗战盟军阵亡将士纪念碑

国殇墓园坐落于云南腾冲来凤山北麓,其名取自《楚辞》国殇篇,以此表达对英烈的敬重与哀思。走进墓园,一条林荫甬道引领参观者走向那段悲壮的历史,忠烈祠后的小团坡令人尤为震撼。圆锥形的小山坡上,3346座墓碑依作战序列整齐排列,宛如一支随时待命出征的军队。墓碑之下,安葬着在1944年收复腾冲战役中牺牲的中国远征军将士骨灰,他们来自全国各地,最终共同长眠于曾用鲜血浇灌的土地。山顶的阵亡将士纪念塔,似一把利剑直插云霄,象征着民族不屈的精神。

国殇墓园内的阵亡将士纪念塔

民众以血肉筑就滇缅公路,滇西在铭记中走向新生

车辆驰骋在从云南保山通往龙陵的高速公路上,窗外青山不断向后飞逝。不过一小时,便已抵达昔日滇缅公路最险峻的地段。而在80多年前,这条路却代表着另一个维度的时间和生命——20万云南各族民众,在几乎毫无机械支援的情况下,以血肉之躯于崇山峻岭之间凿出了这条生命通道,被誉为抗战输血管道。

滇缅公路上的国际运输车队(图片来源:云南共青团微信公众号)

1937年抗战全面爆发,日军迅速封锁中国沿海。同年11月,云南省政府紧急下令修筑滇缅公路西段(下关至畹町)。1938年,来自滇西的20万民众,多半是老人、妇女和孩子,自带干粮与锄铲,集结于横断山脉最险要的地带,用双手完成这项看似不可能完成的工程。在滇西抗战纪念馆中,一张张老照片记录下当年震撼的一幕幕。没有现代机械,人们就以火药炸开峭壁,身系粗绳悬空作业。至今,潞江段仍保留着那段从岩壁上硬凿出来的路的原始痕迹。九个月时间,这条绵延近千公里的交通动脉终于建成,却也付出了三千多人牺牲的惨重代价。美国总统罗斯福的特使考察后感叹:这是继巴拿马运河后人类最艰巨的工程!

年迈的老人和儿童都参与到筑路中(图片来源:云南共青团微信公众号)

如今的滇缅公路,部分已被现代高速覆盖,部分则以抗战公路的身份获得保留。在松山遗址纪念馆前,游客王先生(化姓)激动地展示他在惠通桥旧址拍摄的照片:从保山过来其实可以全程高速,但我们特意绕来这段老路。路不好走,但只有真正走过,才能体会当年远征军反攻的艰难和滇西民众修路的伟大。

滇西抗战纪念馆内民众修筑滇缅公路的模拟场景

在中国远征军雕塑群前,几位佩戴红领巾的小学生静静地站在娃娃兵雕像前,庄严地行着少先队礼,并将糖果轻轻放在雕塑底座。没有他们,就没有我们现在的幸福生活。来自保山隆阳区第六小学的郑梓涵同学面对记者的镜头表达着对烈士们的感谢。

小学生向战士雕塑像敬礼

无论是在松山遗址还是在滇西抗战纪念馆,人们对远征军将士的缅怀与敬意,化作一枝枝素洁的菊花与一颗颗香甜的糖果。步入国殇墓园,时间仿佛在此凝结——深长的甬道、苍翠的松柏,以及小团坡上整齐肃立的墓碑,共同构筑出一幅庄重的图景。游客们手持鲜花,低头默哀,轻轻将菊花献于碑前;也有人放下一颗糖果,以甜意慰藉那些不曾品尝过和平年代之甘、便已匆匆离去的年轻生命。

松山抗战遗址中国远征军雕塑群内的娃娃兵雕像

而在墓园之外,腾冲城早已在战火中重生——青石板路平整延伸,街边商铺旌旗轻扬,蒸腾的饵丝香气与缕缕茶香交织飘散。游客举着手机在由古宅改建的咖啡馆前打卡留念。一边是历史的沉静与庄严,一边是现世的喧闹与生机,二者在这座边城中交汇相融,仿佛默示着:最深切的缅怀,正是好好活着,并永远记得。

游客在参观滇西抗战纪念馆内的警钟雕塑

摄影:赵桂凯 孙敏 摄像:赵桂凯 孙敏 剪辑:张焱辉 编辑:刘丹 校对:李莉 播音:张焱辉

作者:访客本文地址:https://lrpm.cn/?id=20285发布于 2025-09-02 15:15:46

文章转载或复制请以超链接形式并注明出处青团网

还没有评论,来说两句吧...