我们的“五四”,我们的“他们”

新黄河评论员:李明

青春的血,总会在这一天的中国热起来。

1919年5月4日,北京13所高校的三千余名学生勇敢走上街头,那些漫天的条幅与激愤的口号既拷问无能的北洋,更为国家尊严奔走呼号。随后,星星之火顺着江河湖海、大街小巷席卷中国大地,不同城市的学生、市民、工人纷纷响应。而先于五四启动的新文化运动,青年群体同样是一支为社会转型鸣锣开道的生力军:反对三纲五常,拥抱科学民主,德先生和赛先生得以绽放文明。回望百年烟云再看五四,青春与变革交织,文明与落后缠斗,那个少年中国的愿景已成为20世纪人类思想史上一柄不灭的火炬。

《觉醒年代》剧照

或许是曾经沧海难为水,相比先贤勇猛坚毅地主动介入国计民生,今天的Z世代,在一些人看来,有时对公共议题显得漫不经心甚至离经叛道,以及批评他们更多关注内心探索而忽视外部世界,所以才有了那个口口相传的论断——这是垮掉的一代。

但,这一代真的是垮掉的一代吗?

王安忆在一篇悼念萧军的文章中写道:那是一个令人醉心的时代,上海的石库门内深深的天井和新式里弄房子狭小的亭子间里,常常有一个激情满怀却身无分文的年轻人,写作着意味深长却平白如话的檄文,将一整个中国沉重的命运,负上他们因结核菌而羸弱单薄的肩背。

沉重、愁苦、单薄,这正是一代人心中标准的青年形象。仿佛青年的朝气就应该与家国苦难而绑定。

我们不能忽略,如今的Z世代,他们是标准意义上在改革开放中成长起来的一代,他们是在现代文明中接受各层次教育并不断社会化的一代。他们面对的是一个开化富强的中国,而不是那个积贫积弱的中国。用百年前的标尺去丈量今天的年轻人,这实则是制造刻板偏见与规训,而反对刻板与规训本身就是广义上的五四所反对的。

近代以来,主流社会更多强调以个体融入大共同体来对抗野蛮落后,并奉行二元论,这自然是在特殊历史时期的聚力方式,但硬币的另一面,是鲜活个体在宏大叙事面前被抽象化,无法正视、包容人性中的多元,并且容易为了目的而忽视手段的正当性。而这一代年轻人正在尝试做出修正:从无耻反派到迷人的反派,从物竞天择,适者生存的社会达尔文主义,到看见那个落单者的人文主义,如此这般,看似离经叛道实则是文明社会行进到一定阶段的必然。

相比父辈祖辈在历史潮汐起伏错落中紧绷着长大,这代人无疑更松弛,而青年一代这种自信、幽默、理性的气质,也正在重塑我们民族的文化基因。

其实,百年前,那群走上街头为国家与民族尊严而呐喊的年轻人并没有走远,相反,他们正以另一种方式归来——今天的年轻人,他们勇敢对职场PUA和学术霸凌说不,为性别平等而呼喊并大方谈论卫生巾这些母辈羞于启齿的话题,他们重新思考过往社会中那些沉痛、难堪,并将其解构成全新的面貌;他们关心微小也憧憬远方,他们出现在偏远的乡村,为了远方的哭声而坚持用粉笔书写青春,他们站在雪花漫天的边疆,清澈的爱只为中国——这不是垮掉的一代,这是重建自我与世界联系的一代。

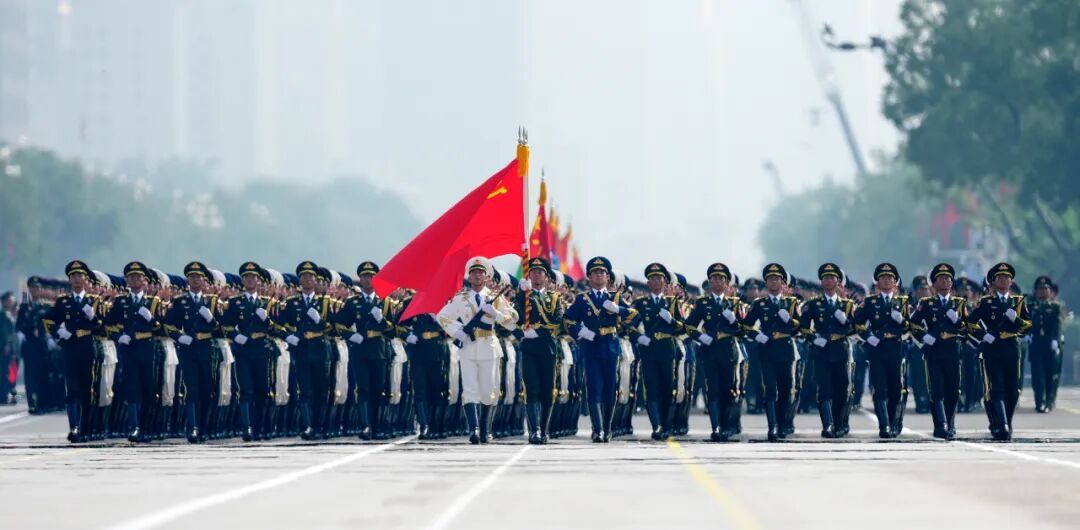

图源人民日报客户端

从中国往何处去,到如何过好这一生,当年一代到如今一代话语体系的变化,绝非对公共责任的溃退,而是从自己出发,对个人与时代关系更深层次的重塑——变的,是五四精神的外延,不变的是五四精神的内涵。

当然,我们同样不能在溢美之词下忽视年轻一代的困苦之处。当下,这一代年轻人有些还因为现实压力,而困在考公考编里,困在高昂的生活成本里。同时,在公共领域里,人们期待青年能改变社会,但又吝啬分配给他们相应的资源和权利,同时又结成了一张张社会规训的网,希望年轻人能按部就班地服从。而社会期待与自我期待的种种落差所催生的内耗,正在成为这一代年轻人的精神困局。

梁晓声曾言,一个社会好还是不好,这一切都向来取决于中年人们是一批一批怎样的中年人。而相比诘问青年一代,作为掌握更多资源和权利的中年一代的我们,是不是该做出更多?中年一代要努力保护的不只是一个、一群和一代年轻人,而是保护一种年轻的精神,保护一种在社会既有束缚中横冲直撞和不停发问的精神。

正如这组策划的主题——我们的他们。这代年轻人是我们中的一员,但他们的行事与思想又完全独立于我们,他们不附庸于权力,他们甚至不属于父母,他们只属于自己,他们更属于一个与他们同样开放、自由、青春的中国。

五四不朽,青春万岁!

▲点击查看专题

编辑:刘丹 校对:王菲

作者:访客本文地址:https://lrpm.cn/?id=7269发布于 2025-05-04 12:03:57

文章转载或复制请以超链接形式并注明出处青团网

还没有评论,来说两句吧...