23岁大明湖才女怀胎殉国 ,烈士辛锐的故事被章丘老教师传唱了24年 | 山河铭记 烽火留声

新黄河记者:梅寒

新黄河见习记者:夏晰琳

8月15日,走进济南市章丘区的辛锐纪念馆,可以看到55岁的刘希云在一幅画像前久久驻足。画中人一头短发,利索、年轻、英气,眉宇间透着一股坚毅。那是辛锐,一位曾深居闺阁的望族大小姐,曾轰动济南城的世家才女,在民族危亡之际,脱下短袄长裙,穿上粗布军装,投身革命洪流,甘洒热血,直至壮烈牺牲。而刘希云是辛锐中学的音乐老师,自2000年开始,连续24年宣讲辛锐和辛锐精神,直至现在。

辛锐是山东济南章丘区刁镇辛二村人,10岁那年,跟随时任山东省参议员的祖父辛铸九来到济南,定居在大明湖畔,是远近闻名的才女。1938年跟随父亲辛葭舟来到沂蒙山革命根据地参加八路军并加入中国共产党。将名字由辛淑荷改为辛锐,象征着要像一把锋利的尖刀,直刺敌人的要害。1941年12月17日,已身负重伤的辛锐面对前来搜山的敌人,当时已有5个月身孕的她抛掷手榴弹选择与敌人同归于尽,牺牲时年仅23岁。

2014年,相关部门公布了第一批在抗日战争中顽强奋战、为国捐躯的300名著名抗日英烈和英雄群体名录,这份名单中有8名女性抗日英烈和1个女性英雄团体,辛锐烈士名列其中。

初识辛锐

在章丘区辛锐中学的音乐教室内,55岁的刘希云指尖划过琴键,校歌旋律流淌而出。她轻轻唱起你出生在动荡不安的年代,成长在战火纷飞的时代,用你横溢的才华,抒写爱的情怀,用年轻的生命,染红大青山的松柏……这是辛锐中学的校歌,由刘希云作词作曲,当唱到你用年轻的生命,染红大青山的松柏时,她的声音突然哽咽。这位与抗日英烈辛锐相识24载的教师,依然会在提起那个名字时红了眼眶。

时间倒退至1918年,在一个荷花盛开的日子,辛锐出生了,取名辛淑荷(树是辈分,男子取名为树,树木的树,女子取谐音淑,淑女的淑)。辛锐自幼文静敦厚,能歌善舞,善绘画、工木刻,后师从济南名画家黄固源学画。辛锐16岁那年,祖父辛铸九在济南民众教育馆为她举办画展,辛锐将义卖所得之款全部捐给了抗日将士和东北的流亡同胞,名噪一时。

1938年,辛锐来到沂蒙山参加八路军,同年加入中国共产党,并把自己原本的名字辛淑荷改为辛锐。她说,要成为一把锐利的尖刀,刺向敌人的心脏。

1941年3月8日,辛锐与山东省战时工作推行委员会副主任陈明结为革命伴侣。同年11月,日军出动五万多兵力,对沂蒙山区进行大扫荡。辛锐当时已有5个月身孕,与部分人员隐蔽在大青山的大崮一带,而陈明率60余名战友突破敌人防线插入敌后。11月30日,大青山突围中,陈明双腿被敌人机枪打断,不能行走,为了不拖累战友,他赶走了警卫员,把枪膛里的最后一颗子弹留给了自己。

那场战斗中,辛锐两个膝盖骨受重伤,被当地群众掩护起来。经过休养,伤口虽愈合但两腿残疾。12月17日,日军突然搜山,辛锐为了让大家撤离,当日军围上来时,辛锐选择了拉响手榴弹与敌人同归于尽,牺牲时年仅23岁。

纪念辛锐

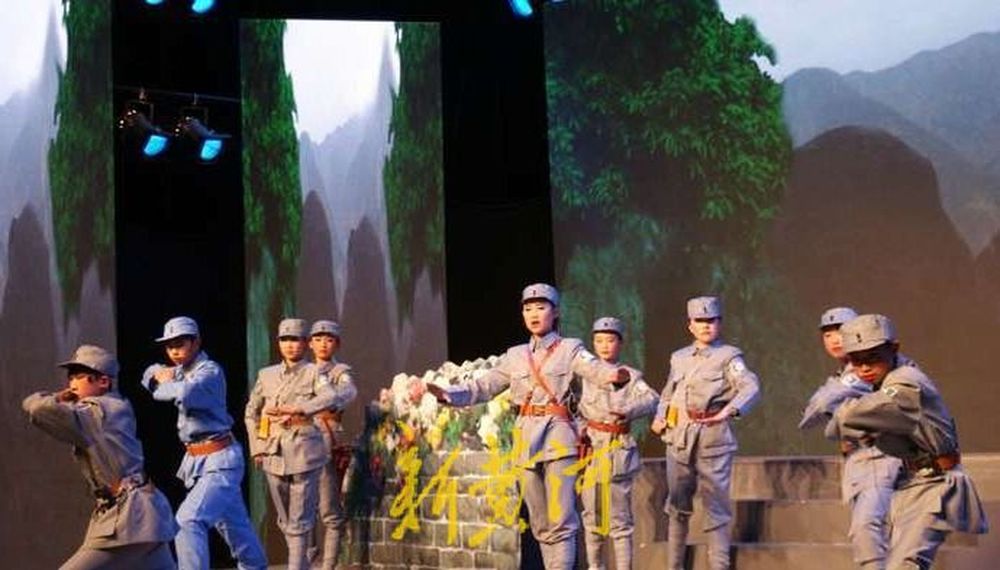

家国情怀,舍小家为大家。刘希云轻抚纪念馆内辛锐的雕像轻叹。2014年,她带着学生排演的柳子戏《辛锐》登上舞台,当演至大青山战役的悲壮时刻,台下师生泪落如雨。

我总忍不住想,她才华横溢,家境优渥,那个年代她有条件本可以避开那一切战乱纷争的。刘希云的声音微颤,眼眶泛红。自调入辛锐中学她便开始向学生讲述辛锐的故事,这位女英雄的一生便如烙印般刻进她的生命轨迹。

在辛锐中学爱国主义展厅,一张辛锐养伤的山洞照片旁,陈列着刘希云编写的校本教材。墙上,是学生们正在演出柳子戏《辛锐》的照片,这正是当年她带领零基础农村孩子创排的剧目。

2000年,刘希云第一次为辛锐中学创作校歌。图书馆泛黄的史料里,她遇见了一个鲜活的辛锐:出身济南名门辛家,抗战爆发后毅然放弃优渥生活,带领妇女识字画画、宣传抗日。最让刘希云震撼的是,1941年,怀孕5个月的辛锐为不当俘虏,选择拉响手榴弹与敌人同归于尽,牺牲时年仅23岁。

守护辛锐

辛锐之于刘希云,早已超越了教科书上的英雄符号。刘希云坦言,辛锐是她的精神食粮,更是情感交织的复杂存在。辛锐的年纪跟我母亲差不多,有时候觉得她像母亲一样能给予我很多力量,有时,同为母亲的刘希云看着辛锐年轻的面庞,又止不住心疼,仿佛她是我的孩子;有时,又如同跨越时空的朋友,辛锐牺牲时23岁,正是刘希云初为人母的年纪。

刘希云将这份深沉的情感化作年复一年的奔赴。自2015年起,无论清明、暑假还是国庆,只要有时间,刘希云总会驱车前往大青山辛锐殉国处。从刚开始带着女儿,到现在带着外孙女。刘希云说,虽然山路崎岖,但不满5岁的小外孙女却格外认真。姥姥,你把辛锐姑姑的事都教给我,以后我也要像辛锐姑姑一样。孩子会追着问再讲讲辛锐姑姑,看到荧幕上的八路军,会好奇辛锐姑姑也这样穿吗?每每此时,刘希云总会感慨辛锐的精神也在孩子那儿悄然生根了。

刘希云深知这份传承的重量。出生于1929年的母亲,曾给她讲述过在日寇铁蹄下的恐怖记忆:晚上不敢脱衣服睡觉,也不敢睡太沉,随时准备逃难……刘希云说,母亲对能吃饱一顿白面馒头的刻骨珍视,让她对那段历史都有着切肤之痛。对刘希云而言,将辛锐的故事讲下去,不仅是纪念,更是守护民族不被忘却的基因。

传承辛锐

辛锐中学,这座以英雄之名命名的校园,成了传承的下一个驿站。刘希云的女儿李雪雁在这里长大。童年时,父母在辛锐中学任教,她每日从辛锐雕像前走过,英雄的形象早就悄然融入她的成长记忆。2019年,命运的齿轮转动,她通过招聘,成为辛锐纪念馆的正式一员。

辛锐早已是我母亲和我们全家生活不可分割的一部分,李雪雁说。只要是关于辛锐的工作,家中万事皆可推后。辛锐仿佛成了我们家的一分子。这份融入血脉的责任也带来过现实的拉扯。当李雪雁的孩子生病她希望母亲刘希云能分担一些时,刘希云还在到处奔走着演说辛锐事迹,刘希云并非没有愧疚。李雪雁偶有怨言,却又很快化作理解:真让她放下辛锐的事只管家务,我们反而不忍心。

2019年,在距离辛锐老家三公里外崭新的辛锐纪念馆落成。当辛锐的遗物、事迹被郑重安放于此,刘希云只有一个想法辛锐,回家了。

从大明湖畔的才女到大青山的忠魂,辛锐用23年生命诠释了信仰。刘希云望向窗外。操场上的少年们奔跑跳跃,墙上辛勉学子,锐志人生八字校训在阳光下熠熠生辉,那是穿越八十年的烽火,最终抵达的和平回响。

摄影:梅寒 摄像:张文龙 剪辑:张文龙 编辑:柏凌君 校对:杨荷放

作者:访客本文地址:https://lrpm.cn/?id=18886发布于 2025-08-21 11:10:44

文章转载或复制请以超链接形式并注明出处青团网

还没有评论,来说两句吧...