海上新山东 | 耕海牧渔、把大海“装进”手机……山东以创新“点燃”蓝色想象

新黄河记者:黄敏

夏末秋初,漫步山东海滨,海天一色,游人如织。3500多公里海岸线、近16万平方公里海域,在山东,如此广袤的大海,不仅仅是旅游资源,更充满蓝色想象——

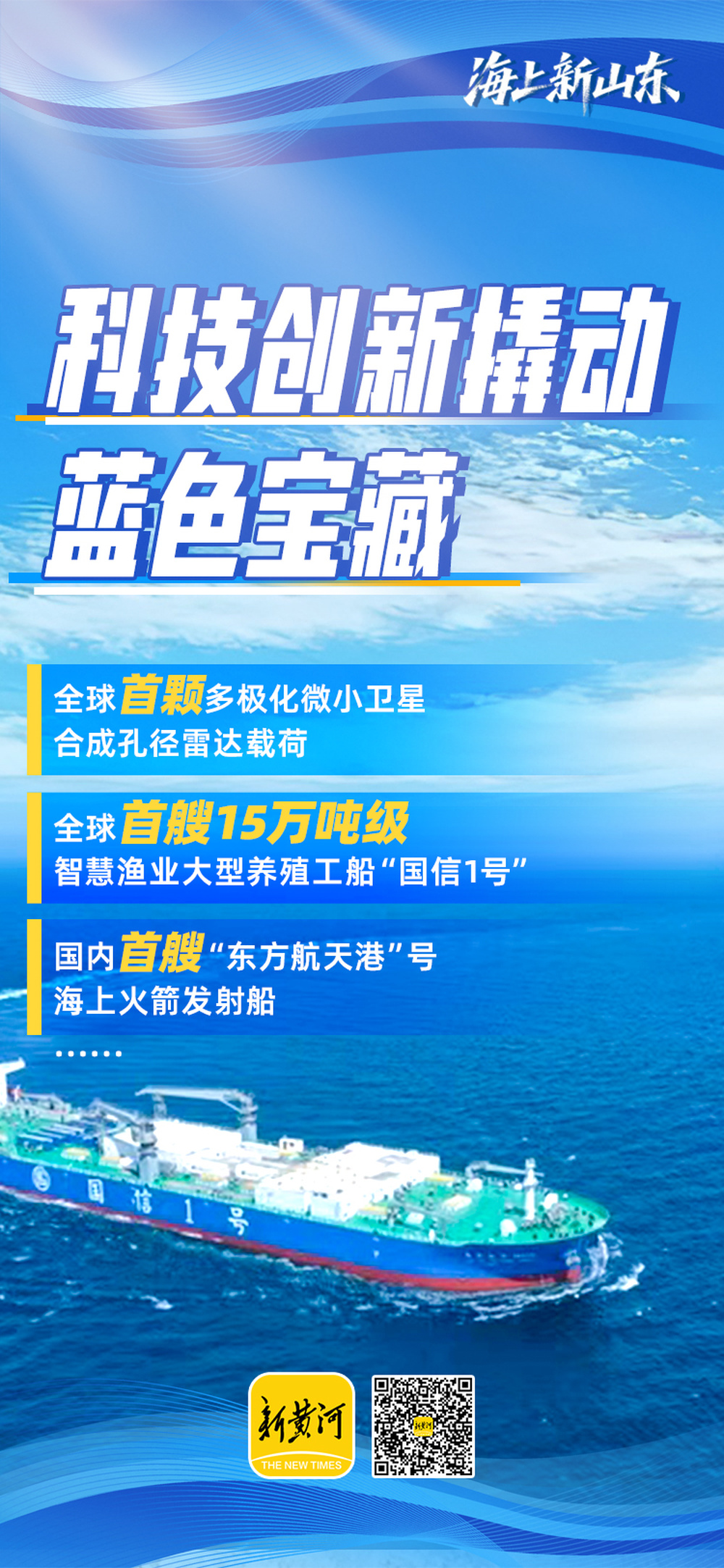

全球首颗多极化微小卫星合成孔径雷达载荷、全球首艘15万吨级智慧渔业大型养殖工船国信1号、国内首艘东方航天港号海上火箭发射船……

一个个全球首个、全国第一,正是山东蓝色潜力的生动注脚。山东正以创新点燃更多蓝色想象。

全球首艘15万吨级智慧渔业大型养殖工船国信1号

将大海装进手机App

大海有时风平浪静,有时狂风暴雨。阴晴不定的海况,长期困扰海上从业者。随着山东科技创新持续深入,大海正被装进手机App。

渔民出海前问一句,它立马告诉你哪片海风浪比较大别去。青岛国实科技集团有限公司高级总裁谭华告诉新黄河记者,作为人工智能+海洋国家战略的深度践行者与核心赋能者,今年该集团打造出新一代智能化业务助理灵龙,相当于给海洋配了个24小时在线的AI小秘书,它能主动分析最新的气象预警和渔船实时位置,自动筛选出处于危险海域的船只,并即时发送避险通知等。

截至目前,除了灵龙,青岛国实科技集团已打造并商业化落地了问海船寻海悟海星等一系列覆盖海洋多领域的专业大模型及智能体产品。其中,问海可在90秒内预测出未来15天的全球海洋环境,计算性能较传统方式提升3000倍。

通过科技创新,山东正让海洋数据的价值逐步释放。青岛国实科技集团上线的全国首个海洋大数据交易服务平台,已汇聚292类超100亿条海洋数据,居全国前列,已形成交易额超3500万元,带动产值超5亿元。

其实,山东在智慧海洋领域的探索不断走向纵深。

2024年12月,我国首颗低倾角、超低轨合成孔径雷达(简称SAR)卫星——海哨一号成功发射,该卫星采用齐鲁空天信息研究院研制的全球首颗高性能多极化SAR载荷,是目前我国最轻的相控阵体制SAR载荷,最高分辨率聚束成像能力达0.5米,在全球首次实现了1米高分辨条带成像,有效提高了海洋监测、目标分类与识别能力。目前,该成果已应用于海哨一号、极地探测一体化等多颗卫星,为海洋强国战略提供有力支撑。

以科技创新为牵引,智慧海洋透明海洋的图景正在山东逐步实现。

大国重器让蓝色潜力显形

海洋,蕴藏着丰富的宝藏,从海洋生物到海洋新能源,再到深不可测的海底矿产,如此蓝色潜力,能开发几何,与科技创新程度密切相关。山东正以一个又一个大国重器,撬动海洋宝藏,深挖蓝色潜力。

15万吨级智慧渔业大型养殖工船国信1号2-1

眼下,长244.9米的15万吨级智慧渔业大型养殖工船国信1号2-1正在运营。这艘船是全球首艘10万吨级智慧渔业大型养殖工船‘国信1号’的升级版,实现160余项技术突破与优化创新。其中,数智化应用赋能精准度提升实现重大突破,实现鱼苗入舱、成鱼起捕、投饲及加工等核心生产环节全流程机械化作业,全船整体机械化率提升至90%以上,自动化水平提升45%,养殖决策智能化替代率达30%,人力成本降低20%,生产效率与经济效益实现双提升。青岛国信集团相关负责人告诉新黄河记者。

截至目前,已运营三年的国信1号,先后在黄海、东海、南海锚地完成养殖作业,累计航程1.8万余海里,1300余万尾鱼苗成功入舱养殖,累计产出高品质大黄鱼3600吨。相较于传统网箱,这种工船养殖周期缩短25%、月均增重提升1.8倍、单舱成活率突破90%,在全球首次实现了集鱼苗上船、生长养殖、品质调控、疫病防控、起捕加工于一体的全周期产业化流程。

‘国信1号2-2’将于2025年10月加入运营序列,届时将形成‘三船联动’格局,为构建国家‘蓝色粮仓’战略提供工业化解决方案的标杆案例。上述负责人表示。

除了深海养殖的转型升级,山东通过科技创新正让更多的蓝色潜力显形。

我国第一座圆筒型FPSO海葵一号

海洋石油工程(青岛)有限公司设计并建造了我国第一座圆筒型FPSO海葵一号,盘活已经生产几十年的老油田,产出更多原油。在南海投产后,每天能处理约5600吨原油。

博强3060系列2200T自升式风电安装船

烟台中集来福士海洋工程有限公司自主设计建造了首艘博强3060系列2200T自升式风电安装船,该船是我国目前唯一能够承运整根塔筒、满足20兆瓦级风机安装需求的新一代风电安装船,在作业水深、甲板可变载荷、起重吊装能力等性能方面都是全国之最。

国内首艘东方航天港号海上火箭发射船

在深度挖掘下,山东的蓝色引擎持续壮大——国内首艘东方航天港号海上火箭发射船、国内首个深远海全潜式智能网箱深蓝一号等大国重器陆续诞生;抗乙肝病毒海洋药物LY102获批临床准入;培育蓬莱红4号耐高温栉孔扇贝等水产新品种……

以科技创新为钥,山东的蓝色潜力正持续释放。

朝着海洋新质生产力全国样板奋进

一个个大国重器、创新成果,可谓山东蓝色想象的冰山一角。

十四五以来,山东围绕海洋高端装备、海洋生物、海洋新能源等领域,实施科技示范工程项目和省重大科技创新工程项目60余项,企业牵头比例超90%,全力推动海洋产业关键核心技术攻坚突破,涌现一批重大原创成果。2024年山东海洋领域共有海水养殖鱼类精准营养技术体系构建及产业化应用等5项成果获国家科技奖,约占全国海洋领域获奖数量的50%。

为了激发更大的蓝色潜力,山东加快布局战略科技力量,构建由国家实验室为引领,全国重点实验室、省重点实验室、省技术创新中心等为骨干的科技创新平台体系,贯通基础研究、技术攻关和成果转化全链条创新。

截至目前,山东国字号海洋科研机构达50余个,涉海高新技术企业超1000家。全职住鲁海洋界院士达22人、占全国总数三分之一。

通过山东科技大市场和海洋科技大市场,山东搭建成果转化+产业孵化+人才培养+金融支持的科技成果转化服务体系,初筛发布科技成果4000余项,征集企业创新需求1000余项,已促成技术合同交易超2.4亿元……

在创新驱动下,山东海洋经济不断取得新突破。2024年,山东省海洋生产总值达18011.8亿元,居全国第二位,对地区国民经济增长的贡献率为23.9%,占全国海洋生产总值的17.1%。2024年全省主要海洋产业实现增加值8068.6亿元,同比增长6.9%,连续五年居全国首位。

创新没有终点。山东正加快实施前沿颠覆性技术、世界一流海洋港口、船舶与海工装备标志性产业链提升、海洋资源高值化利用、海洋未来产业培育等五大创新行动,朝着海洋新质生产力全国样板奋进,力争率先建成具有世界影响力的海洋科技创新高地、现代海洋经济发展高地。

美编:杨壹晴 编辑:柏凌君 校对:汤琪

作者:访客本文地址:https://lrpm.cn/?id=19934发布于 2025-08-30 11:04:48

文章转载或复制请以超链接形式并注明出处青团网

还没有评论,来说两句吧...